Del Adriático a los Alpes: vivir y crear a fuego lento

Calendarios de marea y nieve

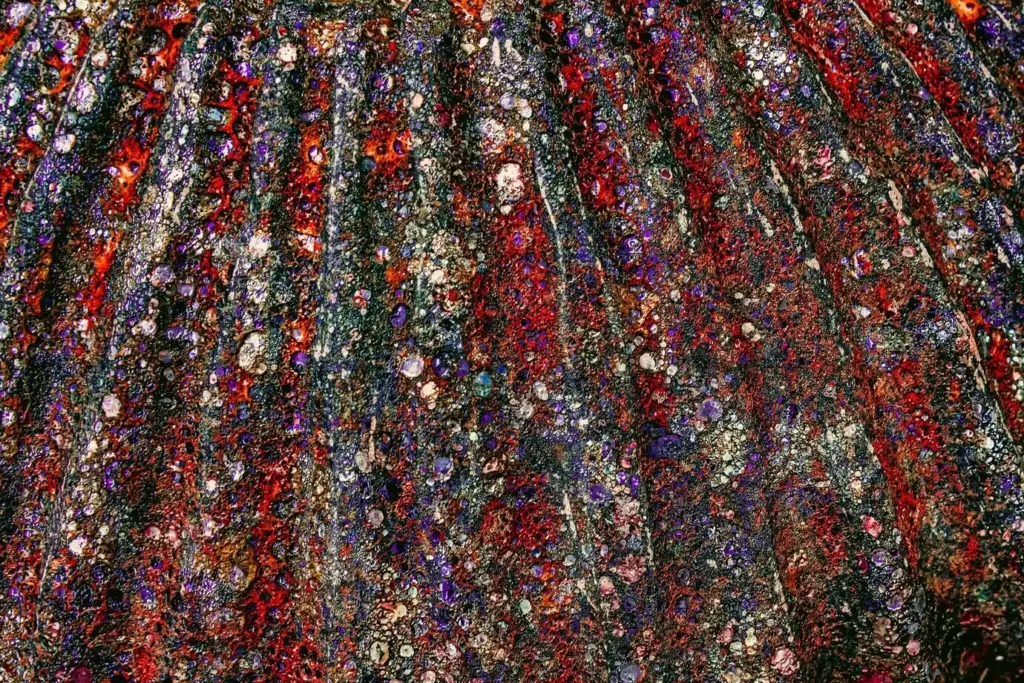

Materiales con memoria

Tiempo humano

Manos que aprenden de los abuelos

Una abuela hilando en Istria

Ella cuenta que la lana se lava mirando el horizonte, para recordar que la suavidad nace del equilibrio. Sus manos giran la rueca con gracia obstinada, y cada ovillo lleva el nombre de una estación. Nietas y nietos preguntan por qué tanto cuidado, y la respuesta llega sin solemnidad: porque cada prenda arropa una vida entera. Al terminar, ofrece té de salvia y enseña a reconocer, al tacto, cuándo la fibra ya está lista para convertirse en algo que dure y acompañe.

Cestos del valle del Soča

A orillas de un río verde imposible, un artesano corta mimbre tras la primera helada. Explica que la savia quieta facilita la flexión y la paciencia evita quiebres. Sus cestos viajan a mercados lejanos, llevando truchas, panes y cartas. Cada trama se cruza como los caminos del valle, y el canto del agua marca el pulso del tejido. Quien observa entiende que la geometría aquí no es exacta fría: es memoria húmeda, orden útil y belleza nacida de la utilidad cotidiana compartida.

Relevos contemporáneos

Jóvenes diseñadores se sientan junto a viejos maestros con cuadernos abiertos y respeto sincero. No buscan copiar, sino aprender por qué algo funciona, dura y conmueve. Introducen tintes menos tóxicos, empaques retornables, y plataformas para pedidos colectivos que sostienen precios justos. La innovación ocurre sin estruendo, integrada a la respiración del taller. Así, las nuevas generaciones heredan no solo técnicas, sino criterios éticos y estética sobria, asegurando continuidad, dignidad del trabajo, y futuro para los paisajes que lo alimentan.

Cocina lenta entre viñedos y refugios

Caminos de lana y sal

Refugios que enseñan a reparar

Barcos pequeños, ideas grandes

Diseño con raíces, objetos con futuro

Biomateriales locales

Ciclos cortos, impacto largo